Nicht wegschauen!

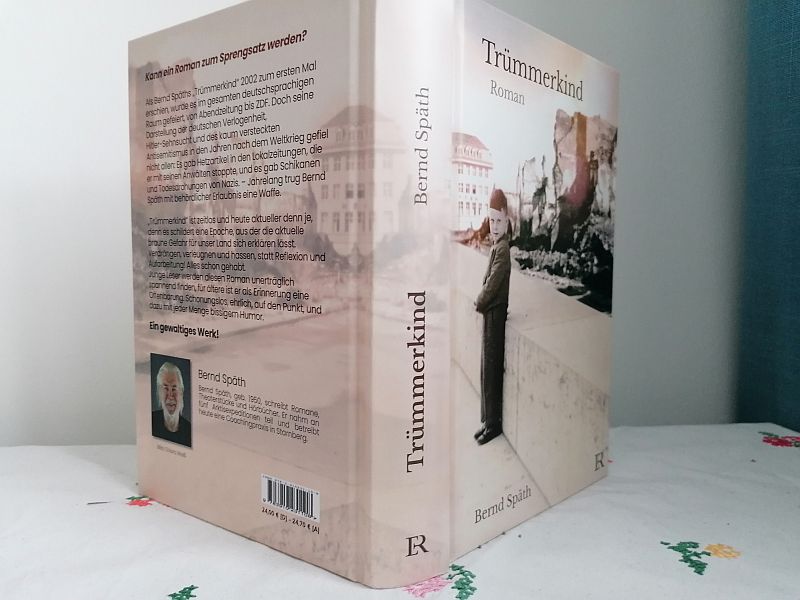

Trümmerkind. Foto: MZ

Lesetipp von KulturVision

Es ist ein verstörendes, packendes, gnadenlos ehrliches und hochaktuelles Buch: „Trümmerkind“ von Bernd Späth, soeben in einer Neuauflage in der Edition Reichenbach erschienen.

Als der Roman 2002 bei Lübbe erschien, löste er eine Welle von Begeisterung ebenso aus wie Hass, Hetze und Mordandrohungen. Zu deutlich hatte der Autor dem deutschen Spießbürgertum den Spiegel vorgehalten, hatte nachgewiesen, dass Judenhass nach dem zweiten Weltkrieg keineswegs ausgerottet war und dass eine Aufarbeitung der Verbrechen des Naziregimes in Deutschland nicht vollständig stattgefunden hat.

Diese Situation ist heute aktueller denn je und deshalb sollte der Roman „Trümmerkind“ Pflichtlektüre werden. Bernd Späth hat seinen Roman in sieben thematische Kapitel aufgeteilt, die auch chronologisch zu lesen sind. Es startet mit „Matusovicz, der Jud‘“ in den fünfziger Jahren und es endet auch mit ihm, allerdings viele Jahre später.

Der Jud‘

Schon als Kleinkind habe er gelernt, so beginnt Bernd Späth seinen autobiografischen Roman, in dem der Protagonist Wolf Achinger heißt, „dass der Jud‘ (A) schon wieder überall drinsitzt und (B) schon wieder frech wird“. Und den Adolf gebe es ja heute leider nicht mehr. Im Wirtshaus wird gegen die Juden, gegen die Amerikaner und gegen die Flüchtlinge gewettert.

Aber das Kind muss feststellen, dass es in Fürstenfeldbruck kaum Juden gibt, nur den Matusovicz, bei dem er eine neue blaue Hose bekommt und dessen Geschichte im letzten Kapitel aufgeklärt wird.

Zertrümmerte Seele

Die folgenden Kapitel beschreiben das Familienleben in den fünfziger und sechziger Jahren und es wird klar, dass der Titel des Buches eine doppelte Bedeutung hat. Es geht um äußere und innere Trümmer, denn das Kind wird in seiner Seele zertrümmert. Wie ein intaktes Elternaus aussieht, das konnte er nur ahnen, bei ihm herrschte Gewalt. Es gab kein Nest, keine Wärme, stattdessen die pure Angst vor dem Großvater und dem Vater.

„Ich richtete mich darauf ein, die folgenden Jahre irgendwie zu überleben“, beschreibt Bernd Späth seine Heimatlosigkeit, die sich insbesondere daraus erklärt, dass die Mutter wegging und der Vater sein persönliches Scheitern und die Kriegsniederlage in der Familie und auch seiner zweiten Frau auslebte, die wiederum ihren Frust an dem Stiefsohn ausließ.

Leben als Verkrüppelter

Man habe ihm große Teile der Kindheit und Jugend aus Willkür amputiert wie ein gesundes Bein, heißt es. „Ein Leben als Verkrüppelter.“ Und so wird das 3. Kapitel eine intensive Beschäftigung mit dem Tod, ausgelöst durch Nandl, die tatsächlich verstorben ist und die den Buben im Traum zu sich zieht. Verstörend wird es hier, kaum zu ertragen, diese Todessehnsucht eines Heranwachsenden. „War das Leben eigentlich mich wert?“ fragt Wolf in seiner Verzweiflung.

Bernd Späth. Foto: Chiara Weiß

Um Loser Luttenwang geht es im 4. Kapitel, dem Underdog. Bernd Späth arbeitet klar heraus, wie schon Kinder die Tendenz zur Abschottung nach außen zeigen und eigene Aggressivität auf das Gegenüber projizieren. Und er folgert: „Nichts, aber auch gar nichts haben wir dazugelernt.“ Wenn er sehe, wie ethnische Minderheiten heute in unserem Land behandelt würden, dann werde die Verdrängungsstrategie uns in Bälde um die Ohren fliegen. „Und im Übrigen seien die anderen schuld.“

Bier vor Hirn

Er beschreibt das Wesen der selbstgerechten Menschen so: „Anpassung vor Auflehnung, Biederkeit vor Rückgrat, Unauffälligkeit vor Individualität, Bier vor Hirn.“

Im 5. Kapitel wird Wolf erwachsen und es beginnt die Entdeckung des anderen Geschlechts, das im 6. Kapitel mit Goldie und Sue seine Fortsetzung findet. Diese Kapitel dürften Jugendliche besonders ansprechen, denn hier finden sie sich mit ihren Sehnsüchten und Enttäuschungen wieder.

Weltanschauliche Fundamentalisten

Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt. Der Autor schreibt von seiner politischen Laufbahn und geißelt weltanschauliche Fundamentalisten, die keine Abweichler zulassen und wo jede andere Meinung in persönlicher Diffamierung endet.

Wolf Achinger zieht Bilanz: Er habe früh begreifen müssen, dass die Lizenz zu leben nicht den Anspruch auf persönliches Wohlergehen, geschweige denn auf Glück beinhalte.

Bernd Späth mit Tobi Egger bei der Premiere seines Stückes „Die Hinrichtung“ der Theatergruppe Bayrischzell. Foto: MZ

Während die Kapitel 1 bis 6 autobiografisch sind, ist das letzte Kapitel, wie der Autor sagt, eine Fiktion. „Ich wollte eine Allegorie auf die kleinbürgerliche Mentalität schreiben, in der aus der Norm herausfallend gefeiert wird.“ Es ist eine sarkastische Orgie, gespickt mit einem fiktiven Polizeibericht. Aber das letzte Kapitel schlägt auch den Bogen zum ersten.

Bernd Späth wählt eine authentische Sprache, die insbesondere im Dialekt immer wieder erschreckend direkt ist, gnadenlos, wenn der Opa schreit: „I daschlag ihn, den Sauhund!“

Nicht wegschauen

Und am Ende zitiert er noch mal die Oma, die gesagt hat, als die Gefangenen vorbeigetrieben wurden: „I hab sofort d’Vorhäng zug’macht.“

Gerade weil die Sprache in ihrem Detailreichtum oft nahezu unerträglich wird, rüttelt sie auf, das Buch lässt niemanden unberührt zurück. Wegschauen, das darf nicht sein. „Schwarz Rot Braun“, das sei sein Arbeitstitel gewesen, sagt der Autor, aber der damalige Lübbe-Verlag 2002 habe es nicht zugelassen.

Zum Weiterlesen: Schwarzhumorige Persiflage auf Bürokratie