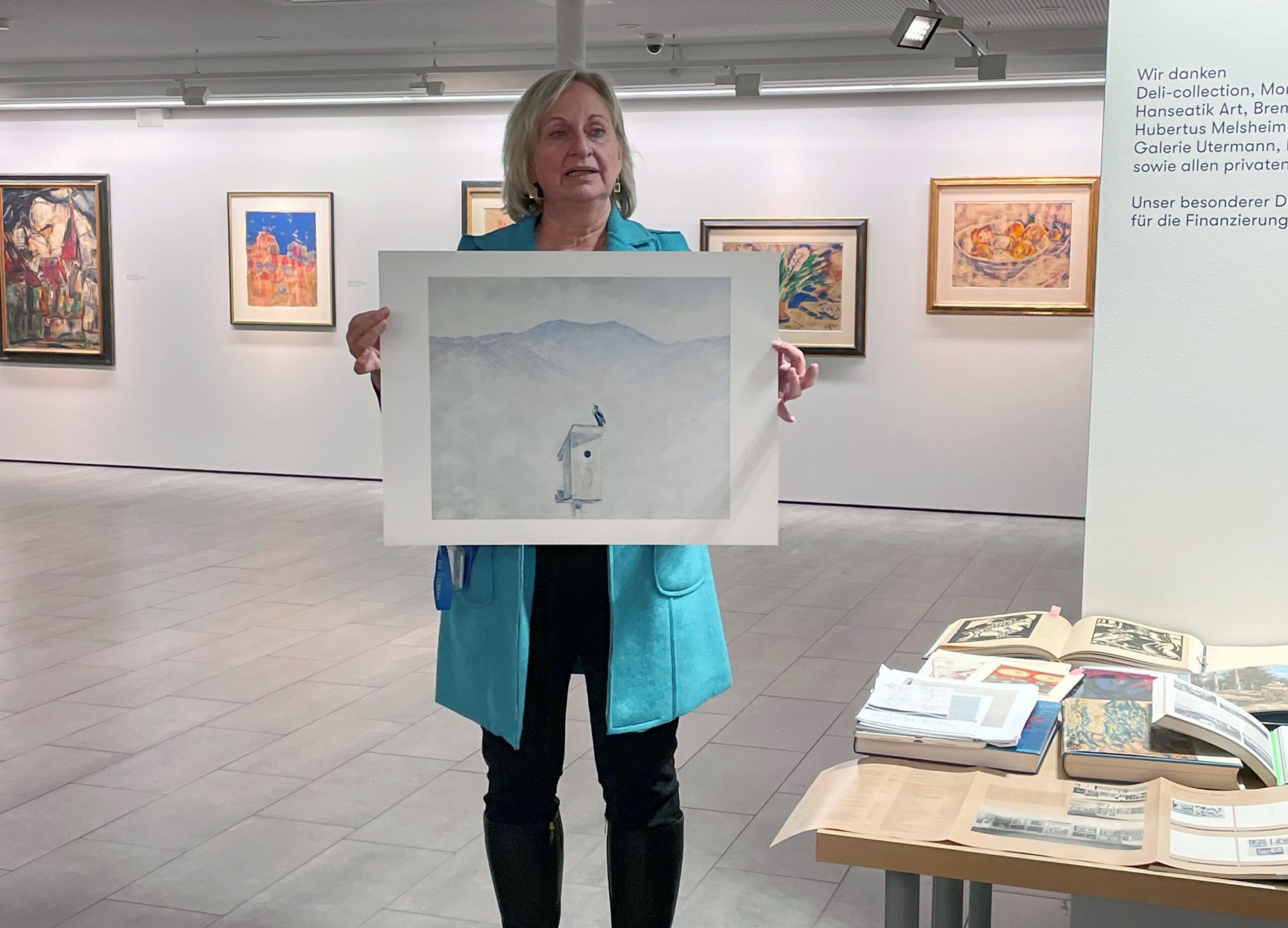

Zwei Seiten der Medaille

Sonja Still: „Olaf Gulbransson malte das Bild an dem Tag, als Stalingrad fiel“ – weltabgewandt oder als Hoffnungsschimmer? Foto: IW

Ausstellung in Tegernsee

Mit der Sonderführung „Entartet und gottbegnadet, nichts ist schwarz-weiß“ stellt das Olaf Gulbransson Museum Christian Rohlfs und Olaf Gulbransson im Kontext ihrer Haltung während des Nationalsozialismus gegenüber. Besucher sind eingeladen, sich selbst ein differenzierteres Bild davon zu machen, wie Künstler ihren Weg durch die Diktatur nahmen.

„Auf der einen Seite haben wir Christian Rohlfs, der eine klare Haltung zeigte und von den Nationalsozialisten als ‚entarteter Künstler‘ diffamiert wurde“, erläutert Sonja Still, „auf der anderen Seite Olaf Gulbransson, der ein Mitläufer und Profiteur war.“ Die Kulturjournalistin hat sich tief hineingearbeitet und umfangreich recherchiert, nicht nur für die Sonderführungen. Es sei an der Zeit, insbesondere weil es bisher im Tegernseer Tal keine Aufarbeitung zur Zeit des Nationalsozialismus gäbe, anders als beispielsweise in Murnau.

Aufarbeitung als Gratwanderung

Bis zum 9. Februar ist die Sonderausstellung mit Werken Christian Rohlfs aus Privatbesitz noch im Olaf Gulbransson Museum zu sehen. Den Hauptteil des Museumsbaus nimmt die Dauerausstellung zum Lebenswerk Olaf Gulbranssons ein, dem das Museum gewidmet ist. Beide Künstler im Haus zu haben, bot eine gute Gelegenheit, anhand der Gegenüberstellung auch die Rolle des norwegischen Malers und Karikaturisten während der NS-Herrschaft genauer anzusehen und aufzuarbeiten. War Olaf Gulbransson opportunistisch oder unpolitisch? „Man muss das besprechen, sonst haben diejenigen ein freies Feld, die anders agieren“, so Sandra Spiegler von den Bayerischen Gemäldesammlungen, zu denen das Museum gehört. „Zugleich ist es eine Gratwanderung, denn es lässt sich nichts schwarz-weiß malen“.

Mit Christian Rohlfs zeigt das Museum einen zu Unrecht vergessenen Künstler und Wegbereiter für die Moderne der Nachkriegszeit. Dessen Weg reichte vom Impressionismus über den Pointillismus und Expressionismus bis in die Abstraktion. Auf der Höhe seines Erfolges wurden 412 seiner Werke als „entartete Kunst“ aus Museen und Sammlungen entfernt und der renommierte Künstler und Kunstprofessor aus der Akademie der Künste ausgeschlossen. Damit zählte er deutschlandweit zu den am härtesten betroffenen Künstlern.

Christian Rohlfs Bild „Das rote Männchen“ passte nicht zu der Vorstellung der Nationalsozialisten von „guter deutscher Kunst“. Foto: IW

Olaf Gulbransson hingegen wurde von den Nationalsozialisten in die „Gottbegnadeten-Liste“ aufgenommen. Diese Liste wurde im August 1944 in der Endphase des Zweiten Weltkrieges im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda unter Joseph Goebbels zusammengestellt und umfasste diejenigen deutschen Künstler, die dem nationalsozialistischen Regime wichtig erschienen und unter besonderen Schutz gestellt wurden.

Satirezeitschrift Simplicissimus

Unter anderem der Frage wie es dazu kam, geht Sonja Still während der Führung nach. Vieles deute darauf hin, so die Kulturjournalistin, dass es im Wesentlichen dessen dritten Ehefrau war, die dabei die Fäden in der Hand hielt und ihren Mann vor Repressalien schützte. Auch er war als Karikaturist des Simplicissimus dem Regime anfänglich ein Dorn im Auge und von einer Ausstellungsschließung betroffen. Dann wendete sich das Blatt für ihn.

Bei seinen Selbstbildnissen wie auch der der Bronzebüste weist Olaf Gulbranssons Blick nach Innen – verschließt er die Augen, vor dem, was passiert? Foto: IW

„Bisher sind jedoch Dagny Gulbranssons Bücher nicht wissenschaftlich aufgearbeitet, wir stehen also noch am Anfang“, so Sonja Still. Doch als Enkelin des norwegischen Schriftstellers und Politikers Bjørnstjerne Bjørnson entstammte diese einem nationalromantischen Umfeld, das die pangermanische Vorherrschaft der Arier idealisierte: „Daher hatte sie gute Verbindungen“. Sie sei es auch gewesen, die es mit ihren familiären Beziehungen zu Außenminister J. von Ribbentrop schaffte, Olaf Gulbransson aus dem Fokus der NS-Bonzen zu ziehen und auf Goebbels Liste der „gottbegnadeten Künstler“ zu befördern.

„Entartete Kunst“ vs. „Deutsche Kunst“

Im Jahr 1937 könnten die Positionen beider Künstler nicht konträrer gewesen sein: In München fanden zeitgleich die Ausstellung „Entartete Kunst“ in den Hofgartenarkaden und „Deutsche Kunst“ im Haus der Kunst statt. Während 37 Werke Christian Rohlfs unter den „entarteten“ diffamiert wurden, durfte sich Olaf Gulbransson mit seinen Werken in der Schau präsentieren, die ganz im Sinne Hitlers Leitsatz „ehrt eure deutschen Meister“ die einzige richtige deutsche Kunst präsentierte.

v.l.: Rohlfs „Steine in der Maggia“ und Gulbranssons „Holzklötze“. Foto: IW

Sowohl einige Werke Rohlfs als auch Gulbranssons aus diesen historisch bedeutsamen Münchener Ausstellungen sind derzeit im Olaf Gulbransson Museum zu sehen. Während der Führung verweist Sonja Still mehrmals auf stilistische Ähnlichkeiten im Werk. Hier die „Steine“ Rohlfs, dort die „Holzscheite“ Gulbranssons beispielsweise – beide Darstellungen fast banaler Naturmaterialien. Warum sei das eine „entartet“ und das andere „gute deutsche Kunst“? Auch stellt sie digital gegenüber, was im Gegensatz zu den experimentellen Blumenbildern Rohlfs von den Nationalsozialisten als „gute deutsche Kunst“ propagiert wurde: die naturgetreu aquarellierten Blumenstilleben aus der Hand des Reichsführers beispielsweise, der sich als junger Mann als ambitionierter Kunstmaler zeigte, aber von der Kunstakademie abgelehnt wurde.

Christian Rohlfs Museum gestürmt

„Während Olaf Gulbransson durch seine persönlichen Beziehungen seine Position in der Akademie und beim Simplicissimus behalten kann, erlebt Christian Rohlfs den ganzen Abstieg der eigenen Biografie mit“, so Sonja Still. Bereits 1924 hatte sich der hoch angesehene Künstler, dem sogar bereits zu Lebzeiten ein Museum gewidmet war, bei Nationalsozialisten unbeliebt gemacht. Nach der sogenannten „Schicksalswahl“ in Thüringen musste das Bauhaus in Weimar schließen. Dieses war in der Diktion der NS-Funktionäre eine Hochschule des „Sittenverfalls, der Geisteskrankheit und des Bolschewismus“. Rohlfs war dort Professor und seine Druckgrafiken wurden an der Hochschule ausgestellt. Als Unterzeichner eines Protestschreibens gegen die Schließung geriet er schnell in den Fokus der Nazis und wurde später von Goebbels persönlich diffamiert, sein Werk müsse vernichtet und der Bodensatz verbrannt werden. Am 85. Geburtstag des Künstlers im Jahr 1934 ließen Hitlers Schergen dessen Atelier durch die Hitlerjugend schleifen, das Museum stürmen und die Bilder abnehmen.

Großes Interesse an der Sonderführung im Olaf Gulbransson Museum. Foto: IW

Einige Fakten bleiben auch am Tegernsee im Raum stehen: Den Schererhof erwarben Gulbranssons 1929 von Paul Erich Gärtner, dem Gründer der NSDAP-Ortsgruppe Tegernsee. „Der ersten Ortsgruppe Bayerns nach München“, so ergaben die Recherchen von Historikerin Susanne Meinl*, auf die sich die Kulturjournalistin unter anderem bezieht. Er wurde „die völkische Wartburg“ genannt und war zentraler Punkt der Bewegung am Tegernsee. 1943 bekam Olaf Gulbransson Hitlers „Goethe-Medaille für Kunst und Wissenschaft“ verliehen und zum 70. Geburtstag sei sein Werk aufs herzlichste gelobt worden, zitiert sie einen Beitrag aus dem „Seegeist“.

Wie werten wir das heute?

Christian Rohlfs hat seine Karriere vernichtet sehen müssen, er sei aber nicht ins Ausland geflohen oder einfach in Ascona geblieben, sondern auch immer wieder nach Hagen zurückgekehrt. „Er nutzte die Zeit in Ascona nur, um an seinen Blumenbilder zu malen, die er so in Hagen nicht hätte malen können“, zitiert Sonja Still aus einem Gespräch mit der Großnichte Sabine Rohlfs. „Wir wissen nichts über seine Haltung gegenüber den Idealen des NS“, so die Kulturjournalistin. „Es ist freilich anzunehmen, dass er sich davon abgestoßen fühlte, aber es ist dazu nach Auskunft des Hagener Kunstprofessors Rainer Stamm keine Forschung vorliegend.“

Olaf Gulbransson hat seine Karriere fortsetzen können. „Er war nie Parteimitglied und nutzte seine Beziehungen nach unserem Wissen nur, um sich und Dagny ein Leben in gewohnter Weise zu ermöglichen.“ Er habe sie weder für noch gegen andere eingesetzt: „Das sagt mehr über seinen menschlichen Umgang als über sein künstlerisches Werk aus. Die Feinheit der Zeichnungen und der Gemälde sind davon unabhängig.“

Nichts ist schwarz-weiss

„Wir können mit den Dingen nicht umgehen, weil wir sie 80 Jahre nicht benannt haben“, so Sonja Still. „Deshalb müssen wir die Zeit im Tegernseer Tal aufarbeiten, damit wir uns verorten können.“ Am Ende der Führung zeigt die Kulturjournalistin Gulbranssons Bild, das er an jenem Tag malte, als Stalingrad fiel. Ein einzelner Star inmitten einer weißen Fläche aus Kälte und Schnee – ein Frühlingsbote, der Hoffnung aussendet? „Wir haben jedenfalls sehr viel Hoffnung, dass es in Gulbransson anders aussieht, als er nach außen zeigt. Zumindest war er nie Parteimitglied, er hat nur beruflich Karriere gemacht.“

Einfach schwarz-weiß ist nichts – schon der Titel der Sonderführung verweist darauf. Darum die Idee, dass sich die Gäste selbst ein Bild machen und miteinander ins Gespräch kommen. Das Thema brennt gesellschaftlich unter den Nägeln – die beiden Sonderführungen waren mit jeweils etwa 25 Personen bestens gebucht. Deshalb gibt es noch einen weiteren Termin am 30. Januar.