Schlierseer Bauerntheater als Vorreiter

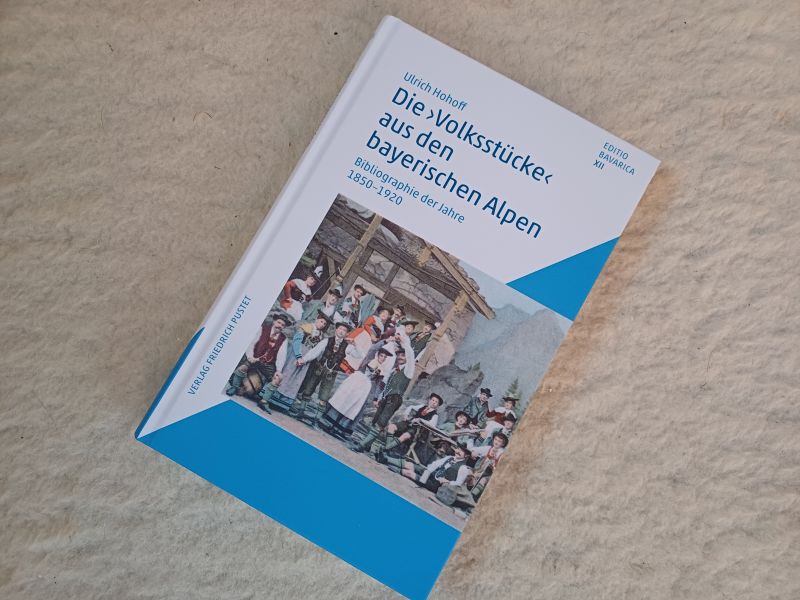

Cover: Die ,Volksstücke‘ aus den bayerischen Alpen. Foto: MZ

Neuerscheinung auf dem Buchmarkt

Eine soeben erschienene Bibliografie von Ulrich Hohoff dokumentiert erstmals die „Volksstücke“ aus den bayerischen Alpen der Jahre 1850 bis 1920, erschienen in der Editio Bavarica. Eine wichtige Rolle im Buch spielt das Schlierseer Bauerntheater.

1892 gründeten Konrad Dreher und Xaver Terofal das Schlierseer Bauerntheater. Es gehört zu den ganz wenigen Bühnen, die bis heute überlebt haben und nach wie vor mit ihren Volksstücken Erfolg sowohl bei Touristen und Einheimischen haben.

Der Tourismus war es, der ab 1870 etwa in den oberbayerischen Dörfern die Unterhaltungskultur ankurbelte. So schreibt Ulrich Hohoff in der Einleitung seiner Bibliografie. Vor allem habe das Volkstheater in dieser Zeit seinen Anfang genommen. Unter „Volksstücken“ versteht der Autor solche Theateraufführungen, die für jedermann zugänglich waren und in denen vornehmlich Spieler aus dem Volke agierten.

Volksstücke als Teil der Kulturgeschichte

Der Band XII der Editio Bavarica, herausgegeben von Prof. Dr. Klaus Wolf, schließt thematisch an Band VI der Reihe an, in der Romane und Erzählungen im Zeitraum 1850 bis 1920 dokumentiert sind und schließt eine Lücke in der Erfassung der bayerischen Literatur. Der große Umfang der Sammlung zeigt, dass die Alpen eine Hauptthema der bayerischen Literatur jener Zeit waren. Die Volksstücke, so schreibt der Autor, seien ein Teil der Kulturgeschichte des Tourismus in Bayern.

Ulrich Hohoff. Foto: Verlag Friedrich Pustet

Das bayerische Volkstheater schließe an das Wiener Volkstheater und an Passionsspiele an, heißt es in der Bibliografie. Die hier zusammengestellten Volksstücke stünden in engem Zusammenhang mit der Erschließung der Alpen. So habe man um 1890 in zwei Stunden von München an den Schliersee mit dem Zug fahren können.

Das Schlierseer Bauerntheater. Foto: Ursula Gloor

Während sich in München am Gärtnerplatz ein Volkstheater etablierte, entstand in Schliersee der erste und vielleicht auch der bekannteste Bühnenbau des Alpenvorlandes. Der Münchner Architekt Gabriel von Seidl schuf für die Theatergruppe einen Theaterbau, der bis heute besteht.

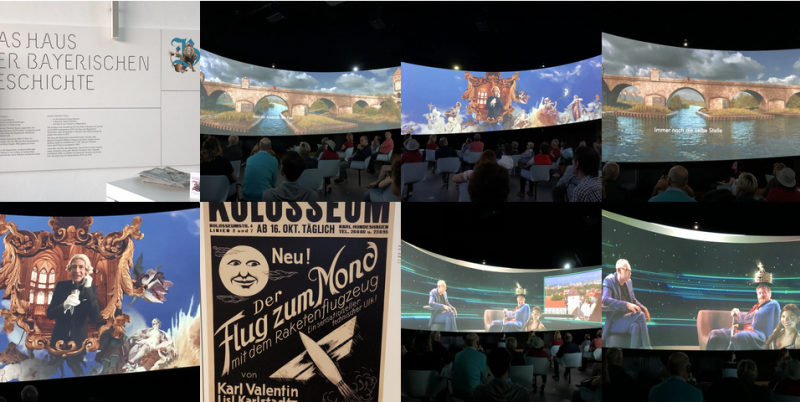

Spielleiter Florian Reinthaler erzählt: „Im Haus der Bayerischen Geschichte ist die Originalkulisse unseres Theaters von 1895 zu sehen.“ Zusammen mit einem Nachbau der großen Scheinwerfer der Schuckert GmbH habe das Schlierseer Bauerntheater eine eigene Bühne im Museum erhalten.

Das Schlierseer Bauerntheater im Haus der Bayerischen Geschichte. Foto: Schlierseer Bauerntheater

Das Wirken des Schlierseer Bauerntheaters habe nach der ersten öffentlichen Aufführung, Benno Raucheneggers „Jägerblut“ vor ausverkauftem Haus, Wellen geschlagen. „Die Schlierseer eroberten sich daheim und auf Gastspielreisen im In- und Ausland einen Ehrenplatz in der deutschen Theatergeschichte“, ist auf der Homepage zu lesen. Insbesondere die Gastspielreise in die USA drei Jahre nach der Theatergründung, so Florian Reinthaler, habe das Theater berühmt gemacht. Dazu gehörten sogar „stürmisch gefeierte Auftritte in der Metropolitan Opera“, wo sie Ludwig Ganghofers Stück „Der Herrgottschnitzer von Anmmergau“ vor 6000 Zuschauern aufführten.

Im Schlierseer Bauerntheater. Foto: Isabella Heller

In der Bibliografie ist vermerkt, dass das Schlierseer Bauerntheater damals zwölf Stücke im Repertoire hatte, die zwischen 1892 und 1910 vor Ort die meisten Aufführungen hatten. „Jägerblut“ brachte es auf 757 Vorstellungen, „s‘ Liserl vom Schliersee“ auf 638 und „Der Amerikaseppl“ auf 489.

Nach 1893, so ist dokumentiert, gaben die Schlierseer Gastspiele. Dabei hatten sie in den Jahren 1900 bis 1906 insbesondere Erfolg mit „Der Prozeßhans’l“ von Ludwig Ganghofer mit 150 Gastvorstellungen.

Viele Nachahmer

Bei einem Gastspiel in Berlin 1898 saß sogar Kaiser Wilhelm II. im Publikum und unterhielt sich mit den Darstellern. Und bereits 1910 konnte die 5000. Vorstellung gefeiert werden.

„Wir waren damals gut repräsentiert und bald gab es Nachahmer“, erzählt Florian Reinthaler. Dazu gehörte unter anderem die Ludwig-Thoma-Bühne in Rottach-Egern, die sich aus dem Tegernseer Bauerntheater, 1903 von Ludwig Dengg gegründet, entwickelte. Vor zwei Jahren allerdings, so informiert der letzte Theaterleiter Michael Janiczek, ein Nachkomme des Gründers, habe er den Betrieb einstellen müssen. Es sei schon die Jahre zuvor nicht mehr so gut gelaufen und Corona habe der Ludwig-Thoma Bühne, die 70 Jahre lang in Rottach-Egern Erfolge gefeiert habe, den Todesstoß versetzt.

Das Ensemble des Schlierseer Bauerntheaters in „Die Wallfahrt“ 2023 mit Spielleiter Florian Reinthaler (Mitte). Foto: Sabiene Hemkes

Die vorliegende Bibliografie ist eine umfassend recherchierte Zusammenstellung von 558 Volksstücken, aufgelistet nach alphabetisch sortierten Autoren im bayerischen Alpenraum. Oft, so schreibt Ulrich Hohoff, gibt es einen Bezug zu den Schauplätzen bereits im Titel. Dabei spielen Tegernsee und Schliersee eine wichtige Rolle. Zumesit sind die Stücke im bairischen Dialekt geschrieben, nur die Fremden, also Touristen und Amtspersonen sprechen Hochdeutsch.

Der Autor hat auch die Bühnenmanuskripte und Drucke der meisten Stücke dokumentiert, allerdings sind zahlreiche Drucke bayerischer Volksstücke in Bayern nicht mehr vorhanden, sondern nur in Museen, etwa in Berlin oder gar in den USA. In die Bibliografie sind auch nachweislich gespielte Stücke aufgenommen, von denen kein Druck mehr auffindbar ist.

Im Register hat der Autor die Titel der Stücke alphabetisch gelistet, ebenso die Personen und Schauplätze sowie die Verlage.

Am Ende seiner Einführung dankt der Autor der Hubertus-Altgelt-Stiftung in Rottach-Egern für die Förderung, die die Dokumentation des bayerischen Kulturgutes ermöglichte. Sie ist ein wertvolles Kompendium für die bayerische Kultur.

Übrigens ist das Stück „Die Wallfahrt“ von Richard Manz und Afra Schulz las Nummer 277 in der Bibliografie noch heute im Repertoire des Schlierseer Bauerntheaters und wurde erst 2023 aufgeführt.

Lesetipp: Wallfahrt an den Abgrund der Moral