Wenn sich Technik und Kunst verbinden

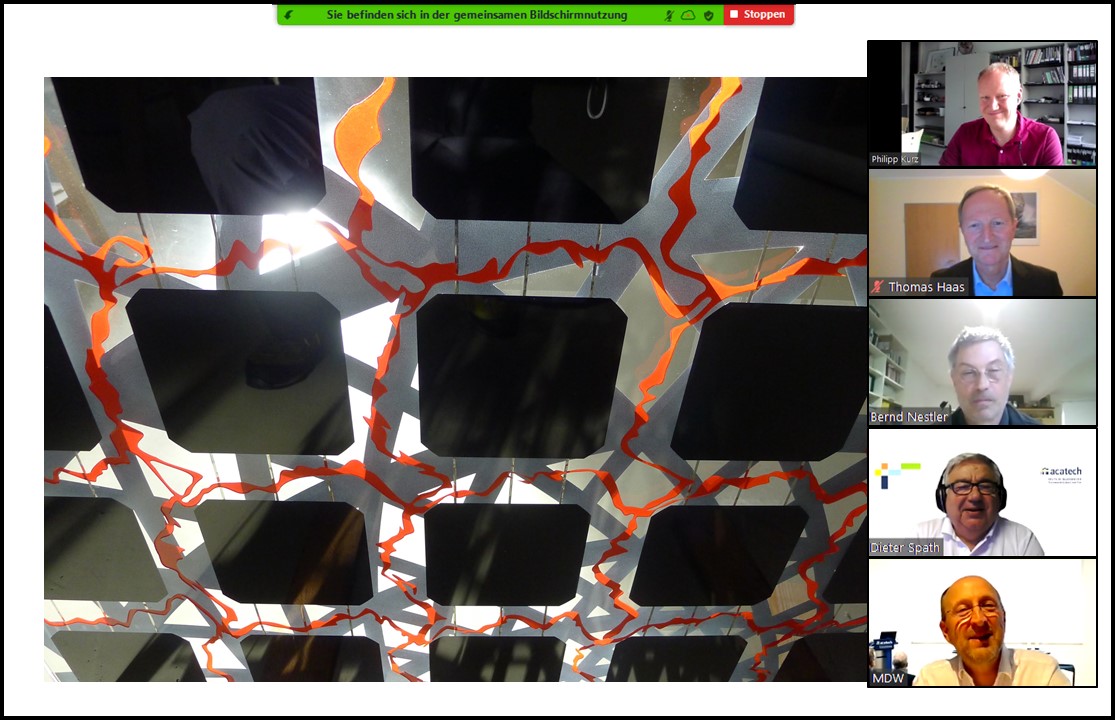

Philipp Kurz, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Thomas Haas, Evonik Operations GmbH, Glaskünstler Bernd M. Nestler, acatech Präsident Dieter Spath und Marc-Denis Weitze, Kurator von acatech am Dienstag, (von oben nach unten). Foto: Bernd M. Nestler.

Die Bereitstellung von sauberer Energie, künstliche Photosynthese zur Herstellung von Stoffen und die Verbindung von Technik und Kunst, um Fotovoltaik optisch attraktiver zu gestalten, das waren die Themen vom letzten Diskussionsabend acatech am Dienstag vor der Sommerpause.

Die Sicherstellung von nachhaltiger und kostengünstiger Energieversorgung sei eines der Themen, mit denen sich die Akademie der Technikwissenschaften intensiv befasse, leitete Präsident Dieter Spath den Abend ein. Immerhin begleite die Akademie die Politik und müsse deshalb auch über den Tellerrand schauen. Derzeit werde viel auf dem Gebiet der Wasserstofftechnologie getan. Eine andere Frage aber sei, wie die Sonnenergie nicht nur zur Stromversorgung beitrage, sondern auch die chemische Industrie zur Herstellung von Materialien erreichen könne.

Solarpaneele. Foto: pixabay

In diesem Zusammenhang, so Kurator Marc-Denis Weitze, sei die künstliche Photosynthese ein visionäres Thema. Ein zweites Thema sei, wie man wegkommen könne von den dunklen Solarplatten, die die Optik von Gebäuden stören.

Künstliche Photosynthese

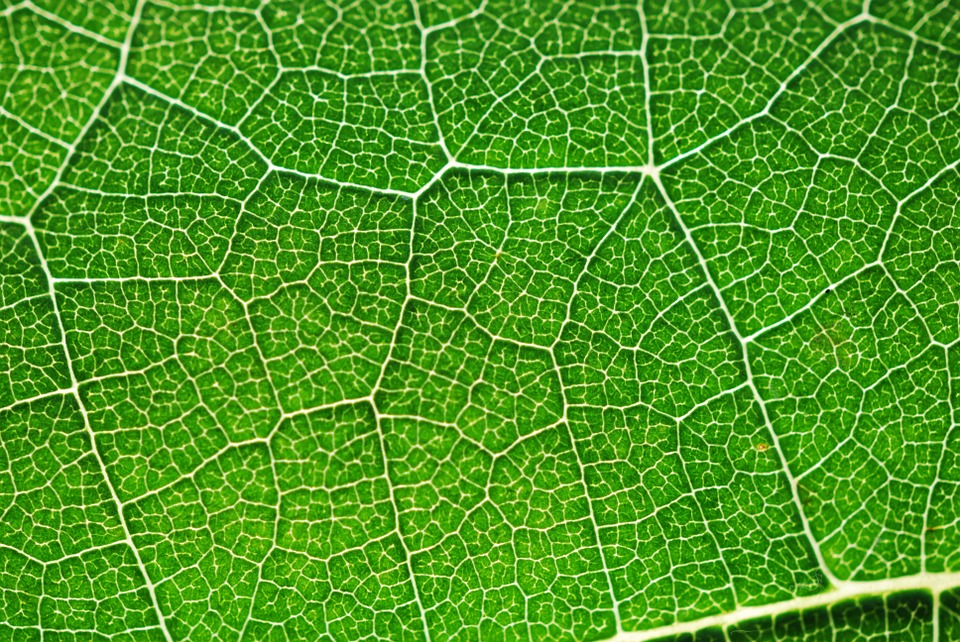

Zum ersten Thema äußerte sich Philipp Kurz von der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, der der künstlichen Photosynthese, bei der Wasser und Kohlendioxid unter Sonneneinstrahlung zu Biomasse und Sauerstoff verarbeitet werden, eine besondere Rolle zuwies. Sie kopiere die „weltweite Erfolgsstory“ der Pflanzen, bei denen Chloroplasma als Katalysator zur Verfügung steht.

Aus Chlorophyll der Pflanze wird mit Kohlendioxid und Sonnenlicht Biomasse und Sauerstoff. Foto: pixabay

Er stellte verschiedene Möglichkeiten vor, diese natürliche Reaktion im Labor nachzuempfinden. So nutzt man bei der hybriden Fotosynthese Mikroorganismen und bei einer fotoelektrochemischen Methode künstliche Blätter.

Es wäre ein gewaltiger Fortschritt, so Kurz, wenn es gelänge das große Potenzial der Sonnenenergie nicht nur für Fotovoltaik sondern auch für die Erzeugung chemischer Stoffe zu nutzen.

Im Wettbewerb mit Erdöl

Wo die Wirtschaft jetzt bei diesem Thema steht, führte Thomas Haas, Evonik Operations GmbH, aus. Die Triebfeder sei, dass man in absehbarer Zeit wirtschaftlich arbeiten müsse. „Wir konkurrieren mit Produkten, die aus Erdöl hergestellt werden“, stellt er fest, dabei seien die Kosten der aktuelle Nachteil.

Bohrinsel im Meer. Foto: pixabay

Man stehe jetzt an der Schwelle zur Wirtschaftlichkeit und könne mit Erdöl konkurrieren. In einer Pilotanlage habe ein Bioreaktor bereits jetzt eine fünfmal höhere Effizienz als die Natur und benötige aber nur ein Viertel der Wassermenge.

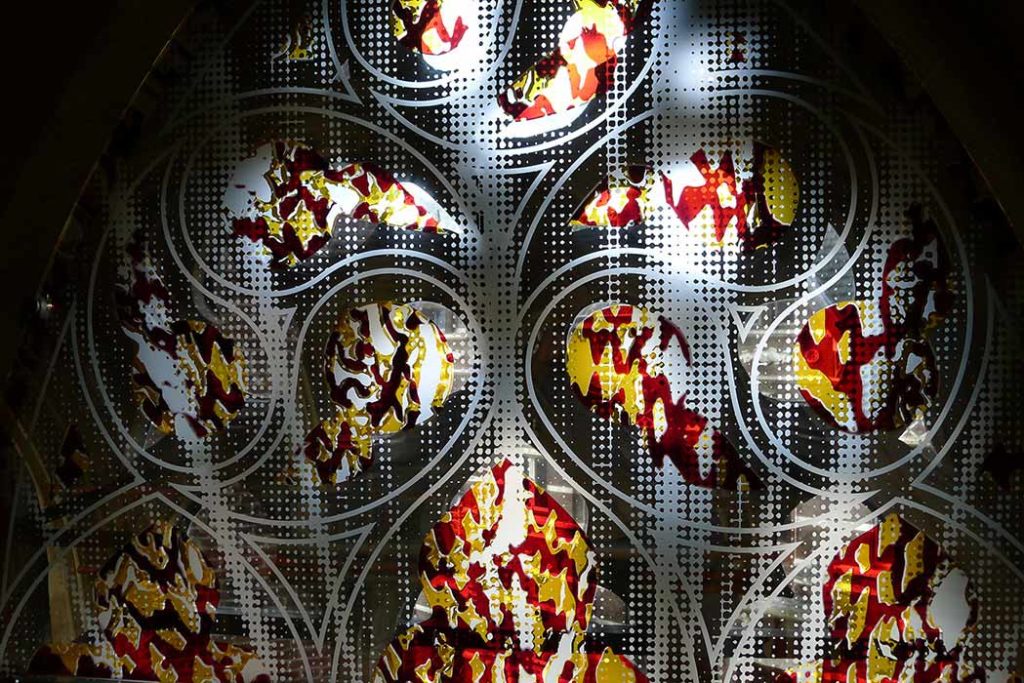

Die Verbindung von Technik und Kunst lieferte eindrucksvoll der Glaskünstler Bernd M. Nestler. Der in Holzkirchen beheimatete Künstler befasste sich in der Vergangenheit als Schüler von Josef Oberberger insbesondere mit sakraler Kunst. So fertigte er Fenster in der Tegernseer Klosterkirche oder in der Kathedrale von Roermond.

Kathedrale Roermond (Detail). Foto: Bernd M. Nestler

Er arbeitet in der Mayer’schen Hofkunstanstalt, 1847 gegründet, wo die tausendjährige Tradition der Glasbearbeitung gepflegt wird. Vor 20 Jahren gab es einen Sprung ins neue Jahrtausend, sagte der Künstler, als nämlich das Floatglas mit größeren Flächen zur Verfügung stand.

Lesetipp: Strom erzeugende Kunstwerke – Glaskünstler Bernd Nestler baut Solarmodule

Seine Idee war es, die Träger von Solarzellenmodule aus Glas zu fertigen, das eine hohe Lichtdurchflutung gewährleistet. Damit ist er in der Lage, die Zwischenräume zwischen den dunkelblauen Solarzellen farbig zu gestalten. Mit Ornamentbahnen gelingt es ihm, eine große Form- und Farbvielfallt und Lebendigkeit zu erzeugen.

Ausreichende Leistung

Wenn er die Muster in einer Schablone anlegt, kann er sie immer wieder beliebig fortsetzen und variieren. Als Beispiel zeigt er das Dach der Autobahnkirche Waidhaus, das er mit Solarpaneelen auf 115 Quadratmetern ausstattete. Die erzeugte Leistung von 12 834 Watt pro Stunde reichte aus, um die Kirche trocken zu legen.

Außendach für ein Einkaufszentrum. Foto: Bernd Nestler

Aber die von Bernd M. Nestler entworfenen Solarpaneele sind auch für Kunst am Bau, nicht nur für Dächer, sondern auch für Fassaden einsetzbar.

Von den Ansätzen des Glaskünstlers, Technik und Kunst zu verbinden, zeigten sich die beiden Wissenschaftler Philipp Kurz und Thomas Haas sehr angetan. Damit werde die gesellschaftliche Akzeptanz erhöht.

Von Kunst inspiriert

Ob er sich auch vorstellen könne, mit seinen Ideen chemische Produkte herzustellen, fragte Marc-Denis Weitze Bernd M. Nestler und führte damit die beiden Themen des Abends zusammen. „Ich bin bereit für jedes Abenteuer“, antwortete der Künstler.

„Die künstliche Photosynthese ist von der Natur inspiriert und jetzt werden wir von der Kunst inspiriert“, fasst der Kurator die lebhafte Diskussion zusammen.